ガソリンの暫定税率廃止が実現に向けて前進か?今秋の臨時国会で法案審議へ!私たちのカーライフはどうなる?

日々のカーライフで必要になるガソリン。国は小売価格上昇を抑制するための補助金などを出していますが、依然として小売価格は高止まりの状況が続いています。しかし、このガソリン価格が大きく変わるかもしれない大きなニュースが飛び込んできました。それが、与野党による「ガソリン暫定税率年内廃止の合意」です。今回は、このニュースについてまとめていきます。

ライター

注:本記事は8月5日時点の情報を元にしています。「ガソリン暫定税率の年内廃止」についてはまだ国会での法案提出・審議が行われておらず、ガソリン暫定税率の年内廃止が正式に決定したものではない点についてご注意ください。また、本記事の内容には筆者の私見が含まれています。リセバ総研の公式な見解ではありません。

ガソリン小売価格の仕組みとは?どのような税金が掛かっているの?

このニュースを理解するうえで、まずは日常的に給油しているガソリンの小売価格がどのような構造になっているのかを整理してみましょう。ガソリンの小売価格を一言で表すと、「本体価格+税金」という構造になっています。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

そしてこの税金の部分が大きな比重を占めているのが特徴です。

レギュラーガソリン1リットルあたりに掛かる税金を例にすると、まずはガソリン税53.8円が掛かります。これは正式名称を「揮発油税」と呼び、国の財源となる「揮発油税」と地方自治体の財源となる「地方揮発油税」の合計です。そして、税額53.8円のうち本来の税金にあたる「本則税率」は28.7円。残りの25.1円が「暫定税率」と呼ばれるものになっています。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

このガソリン税は、かつては日本国内における道路整備などの財源にする目的税(道路特定財源)として扱われてきましたが、2009年以降は税金の用途を限定しない一般財源として扱われています。

ガソリンの税金は「ガソリン税」だけではありません。このほかにも「石油石炭税(2.04円)」「環境税(0.76円)」という税金も掛かり、合算すると「本体価格+ガソリン税+石油石炭税+環境税」が「ガソリン価格」ということになります。そして、消費税はこれらの税金を含めた「ガソリン価格」に掛けられており、税金に消費税を掛けるいわゆる「二重課税状態」が続いています。

ちなみに、ディーゼルエンジンのクルマが使用する「軽油」の価格構造は、ガソリンとは異なります。軽油には「軽油取引税」という地方税が1リットルあたり32.1円課税されており、ガソリンと同様に「本則税率+暫定税率」という構造になっています。しかし、今回のガソリン暫定税率廃止の議論に軽油取引税の暫定税率が含まれていない点には注意が必要です。

そもそもガソリンの暫定税率とはなにか?

1リットルあたりのガソリン税53.8円のうち、25.1円が「暫定税率」にあたると説明しましたが、そもそもこの「暫定税率」とはどのようなものなのでしょうか。その歴史は1974年にさかのぼります。

1974年の当時、日本の道路特定財源はオイルショックなどの影響もあり逼迫した状態になっていました。そこで国は、「一時的な措置」としてガソリン税の本則税率に上乗せする暫定税率を導入します。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

しかし実際にはこの暫定税率は延長され続け、現在ではこの「暫定税率」が「当分の間税率」と形を変えて、実質的に恒久税率化しているのが実態です。

また、この暫定税率にはガソリン本体価格が大幅に上昇した際に暫定税率を停止するという、いわゆる「トリガー条項」が設定されましたが、近年のガソリン価格の急激な上昇に対しても、このトリガー条項は適用されていません。

暫定税率撤廃に向けた与野党の動き

こうした暫定税率ですが、2025年7月に政治の世界で大きな動きがありました。野党が実現を目指していた「ガソリン税の暫定税率廃止法案」について、年内の成立・施行を念頭に与野党で合意したというのです。実現に向けては様々な課題も指摘されていますが、秋の臨時国会で法案が審議入りする予定で、8月5日に会期を終えた夏の臨時国会でも与野党による協議は行われています。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

ちなみにこの合意は「法案成立に向けて審議を進めよう」ということで合意しただけで、暫定税率廃止を実現するためには国会で実際に法案が成立することが必要です。今後の動向に注目しましょう。

ちなみに、ガソリン価格が大幅に下がることが決定されると、暫定税率が廃止される日までドライバーが給油を控えたり給油量を大幅に減らしたりすることが考えられます。すると、暫定税率廃止前にガソリンを高い価格で仕入れたガソリンスタンドが不利益を被る恐れがあるため、野党は法案成立から暫定税率廃止の日までの間は、補助金によって段階的にガソリン価格を暫定税率廃止後の水準まで引き下げていくというプランを提案しています。

暫定税率が撤廃されるとガソリン価格はどうなる?

50年以上続いたガソリン税の暫定税率が廃止されると、ガソリン価格は単純計算で25円ほど値下がりすることになります。これまでクルマのランニングコストに苦労していた生活者にとっては、大きなインパクトになることが期待されます。

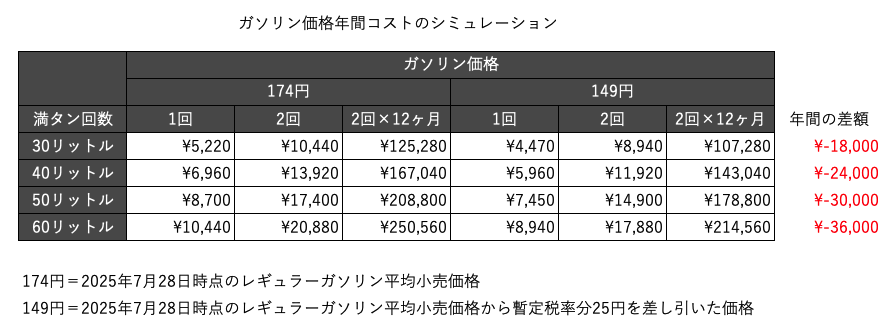

ちなみに、2025年7月28日時点におけるレギュラーガソリンの店頭小売価格(消費税込み)は、1リットルあたり174円。ここから25円を差し引くと、暫定税率の廃止後は1リットルあたり149円になる計算です。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

この時点ですでに大きな変化を実感できますが、長期的に見るとその効果はさらに大きくなります。

例えば、1リットルあたり174円で計算すると、50リットルの満タン給油をする場合のガソリン価格は8700円。毎月2回満タン給油をすると1万7400円。1年間では20万8800円になります。それが、1リットルあたり149円で計算すると、1回あたりの満タン給油の価格は7450円。毎月2回満タン給油で1万4900円。1年間では17万8800円となり、差額は3万円にもなります。

-

-

【クルマ大好きライター】井口裕右

このコストダウンは、物価高騰に悩む家計にとっても、大きなインパクトになるのではないでしょうか。試算からも、ガソリンタンクの容量が大きいSUVなどのクルマ、給油回数が多い傾向になりやすい非ハイブリッド車や燃費の悪い古い年式のクルマにとっては、恩恵は大きいと推察されます。特に、通勤・通学などの移動手段として毎日のようにクルマを運転している人にとって、暫定税率廃止によるコスト圧縮効果は非常に大きなものになることが期待されます。

まとめ

今回は、ガソリン暫定税率廃止に向けた国会の動きを取り上げながら、そもそもガソリンに課されている税金の仕組みや暫定税率廃止によって期待されるクルマのランニングコスト削減効果について考えてみました。もちろん、ガソリンの小売価格は市場原理で変動するため、暫定税率の廃止によって単純に25円値下がりすると断言できるものではありませんし、そもそもこの前提となる暫定税率廃止法案の成立に向けた本格的な審議もこれからということもあり、ガソリン暫定税率の行方はまだまだ不透明です。今後国会でどのような審議が行われていくのか、注目して見守っていきたいところです。