CORISM編集長とリセバ総研所長のクルマ放談:2025年9月後編 クルマを選ぶ基準を考える

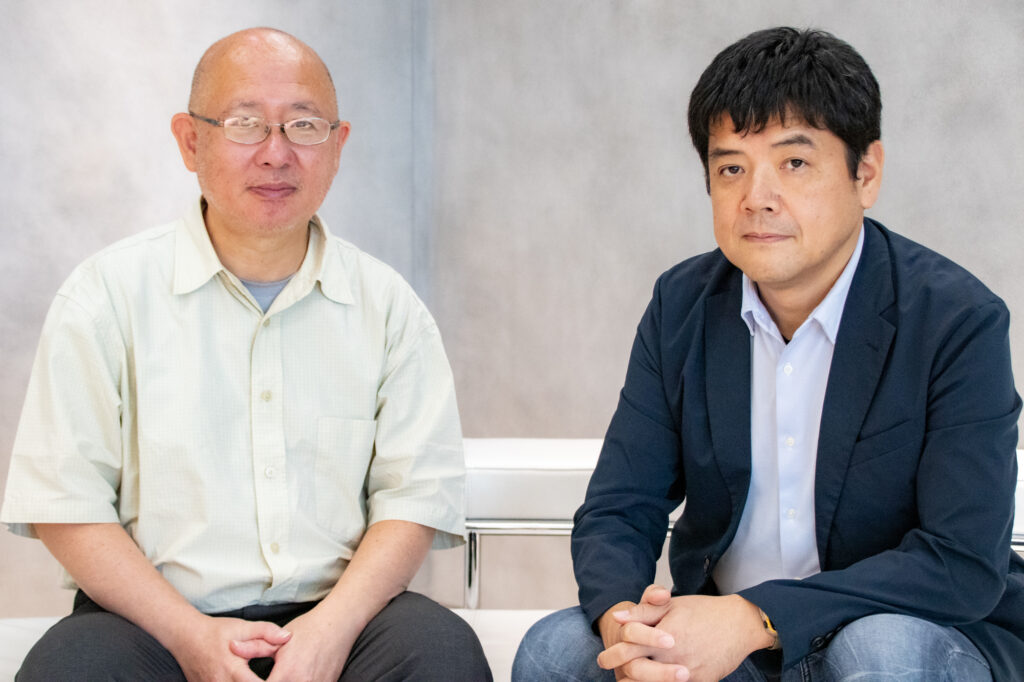

自動車業界で日々生まれる様々なトピックスについて、リセバ総研の“ご意見番”であり日本カー・オブ・ザ・イヤーの運営にも関わっている自動車webサイトCORISM編集長の大岡智彦と、リセバ総研所長の床尾一法の二人が本音で語り合う「クルマ放談」。今月の後半は、「クルマ選びの基準」をテーマに語り合いました。

自動車情報メディア「CORISM」編集長

リセールバリュー総合研究所 管理運営者

当記事における発言内容は、床尾一法と大岡智彦の個人的な主観・考察によって構成されています。公式の見解ではございませんのでご注意ください。

目次

消費者の深層心理から見えてくる「失敗しないクルマ選び」

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

前半では新車ディーラーの話を中心にクルマの販売方法のお話をしてきましたが、後半は消費者のクルマ選びをテーマにしていきたいと思います。

新車・中古車に関係なく、今はどんな基準で買いたいクルマが選ばれているんでしょうね?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

ずばりデザインと価格。これは昔から不動のワンツーなんです。

あとは、「そのクルマが売れているか」というのも大きな要素だと思います。定量的なデータはありませんが、消費者の心理として「そのクルマが人気か否か」というのは結構重要。

おそらく「高い買い物に失敗したくない」という心理が働いているのではないかと。ホンダのN-BOXが売れている理由はほぼそれなのではないかと感じています。「みんなN-BOX買ってるなら、N-BOXを選んでおけば安心じゃん」みたいな心理ですね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

燃費はもっと気にされていると思ったんですけど、クルマのスペックはあまりチェックしないんでしょうかね?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

スペックを見たところで伝わらないというか、ピンとこないんじゃないですかね。

例えばエンジンの出力が何馬力と書いてあっても、それが何を意味するのかイメージできない。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

クルマのレビュー記事でも、パワートレインのデータはさらっと触れる程度で、それほど強調しないですね。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

エンジン出力の場合、加速感に置き換えようとすると車重も影響しているからね。

出力が高いから速いかのかというと、必ずしもそうではないので。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

以前よりもエンジンの排気量が小さくなってきましたし、そこを意識することも少なくなってきました。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

昭和世代から言わせると、メルセデスが1.5リッターのクルマを出すとなったときには強烈なインパクトがありましたけどね(笑)

私たちが若いころは「排気量がでかいほど偉い」みたいな風潮があったじゃない?

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

私にとっての1.5リッターといえば、カローラ、サニー、ファミリアといったところを連想してしまいます。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

そんなんで(小さな排気量で)売れるのか?とも思ったけどね。

実は関係なかった。

エンジンのダウンサイズが浸透して、クラウンが4気筒のエンジンを採用したときにも「売れないんじゃない?」という懸念もあったけれど、むしろガンガン売れているわけです。

メーカーのアイデンティティか、クルマそれぞれの個性か

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

では、これからもメーカーはデザインの差別化に力を入れていくということでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

そうですね。

デザインが一番わかりやすい差別化になる。

トヨタは「ハンマーヘッドデザイン」というデザインアイデンティティを採用しているし、マツダも早いうちから「魂動デザイン」を採用してデザイン性をアピールしています。難しいのは、どのクルマも統一されたデザインコンセプトをアピールしだしたら、これからどうなっていくんだ?という話ですね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

どの車種も一定のデザイン基準に統一させていくというのは、リスクにもなるような気がしますが。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

これは人によって評価が分かれるところです。

でも「みんな違うのが個性」というのが日本車の特徴だったのは確かですね。

メルセデス・ベンツは大きいクルマから小さいクルマまでみんなデザインが統一されているので車種の個性がないけれど、それはそれで評価されてきました。だからといって、日本車で同じことをやってはダメなんじゃないかなという気もします。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

メーカーで統一されたデザイン性って、求められているものなんでしょうかね。いろんな個性的なデザインラインナップの中から好みのクルマを選ぶというスタイルもありかと思うのですが。開発コストはかかるでしょうけど。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

そうですね。メーカーで統一されたデザインの車種ラインナップというのは、日本ではあまり浸透しないのではないかなと、個人的には思います。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

ドライバーズブランドとして圧倒的な支持を受けている、メッセージが共感されているのであれば理解はできるんですけどね。

マツダが「魂動デザイン」の方向性で全車のデザインを統一したのは、それはそれで理解できます。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

とはいっても、マツダも車種によって微妙に違いがありますからね。

デザイン哲学は統一されているのだと思いますが、実はクルマの形はそれぞれみんな違いがあったりします。

薄れゆく、消費者のテクノロジーに対する関心

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

そうですね。

ではデザインでの差別化以外の部分で、自動車メーカーはどのような部分をアピール材料にしていくのでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

うーん。一時期は自動ブレーキとか予防安全装備での競争もあったけれど、最近のクルマはみんな十分に装備を充実させているので、差があまりないのが実情です。

スバルの「アイサイト」が登場したときは話題になりましたが、最近では衝突回避の仕組みも多様になり、大半のクルマに搭載されています。

じゃあ、あとは何が違うの?となると、やはりデザインの違いになっちゃうのかなと思いますけどね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

環境問題に対応した規制や安全基準をクリアしつつ、差別化として個性を出していく。確かに難しいことですね。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

デザイン以外の差別化要因がない、ということが悩みどころみたいですね。

例えば、細かく言えばA社のハイブリッドシステムとB社のハイブリッドシステムが根本的に構造が異なるというのは、たしかに「違い」になります。

ただ、それをお客さんに説明しようとしても関心を持ってくれない。「結果的に燃費がいいんだったら仕組みはなんだっていい」となってしまうわけです。技術的な差別化をはかっても、お客さんの関心が低いという状況になってしまっています。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

自動車のテクノロジーに対する顧客の関心というのは、以前よりも低下してきているんでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

そうですね。

その背景には、そもそもテクノロジーが高度化、複雑化しているという事情もあるかもしれません。

トヨタとホンダのハイブリッドシステムの違いを説明してくださいと言われても、一般の人はほとんど答えられませんよね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

となると、デザインさえ差別化できれば、テクノロジーの差別化はあまり重視しなくていいという考えもあるのでしょうか?

最近では日本も欧米も複数の車種でプラットフォームの共通化が進んでいます。同じシャシーやフレームでデザインの異なるクルマが複数出ている。こうしたプラットフォームの共通化でメーカーの個性というのは出るのでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

プラットフォームが共通化されると、安全性能をはじめクルマの基本的なパフォーマンスというのはほぼ共通になります。

でも、サスペンションの味付けを変えてみたり、搭載するパワーユニットを変えてみたりするので、そこでクルマとしての味付けが変わってきます。

同じラーメン屋さんで塩ラーメンを食べるのか、味噌ラーメンを食べるのか。

塩か味噌かで味わいは変わるけど、ベースになっているのは同じお店のラーメン。私の解釈ではそういうイメージですね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

海外ではメーカーの垣根を超えたプラットフォームの共通化も進んでいますが、日本でも資本関係のないメーカー同士をまたいだプラットフォームの共通化は進んでいくのでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

スズキの「eビターラ」が、トヨタやダイハツとプラットフォームも含み共同開発して、トヨタにOEM提供。

トヨタ「GR86」とスバル「BRZ」、トヨタ「bZ4X」とスバル「ソルテラ」が共同開発された兄弟車というケースも、ある意味共通プラットフォーム化といってよいと思います。

どちらが主体的に開発したかなど、色々あるかもしれませんが・・・。徐々にこうした動きは進んでいくと思います。

もし、日本で共通プラットフォームの展開が本格化するのならば、まずはトヨタが中心となって動き出すのではないかと思います。新しいプラットフォームの開発には相当なコストが掛かると言われていますし。

課題は参画する各メーカーのこだわりをどこまで排除できるかですかね。ただ、それによって開発コストや原価を抑えて、価格競争力のある新型車が作れるのなら、メーカーとしてはメリットしかないかと。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

先程のラーメン屋さんの例に重ねると、とりあえず麺はみんなで同じ製麺所のものを使ってコストを最適化しようよということですね。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

飲食チェーン店って、ひとつの経営母体の下に様々なブランドのお店があって、原材料など色々なものが共有化されていたりするし、それに似たものかもしれませんね。

縮小する日本の自動車市場とこれからのクルマの価値とは?

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

ちょっとクルマから離れた話題ですが、最近電動アシスト自転車の購入を検討しているんですよ。

で、よく調べてみると都心の大型家電量販店で売っているのですが、例えば乗っていて故障した場合に、どこでメンテナンスしてもらうのか?

購入した大型家電量販店にもう一度持っていくのか、都内に数か所しかないメーカーの特約店に持っていくのか。そういう選択になってくるのです。

20万円くらいする電動アシスト自転車も、サポート体制がなければ壊れても何もできないんだなと思うと、ちょっと躊躇しています。そんな話をクルマに当てはめると、このまま電動化が進んみ、クルマも壊れたら廃棄という“使い捨て”の時代が来てしまう可能性があるのではないかと。

デジタルガジェット系の一部メーカーのように、メンテナンスや修理対応のコストを考えると「不具合があったら新品と交換します」ととしたほうが効率がいいという考えが持ち込まれたりとか・・・。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

クルマでそうなったら嬉しいですけどね(笑)。

まぁ値段が値段なだけに、ちょっと難しいかな。環境負荷も大きくなるし。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

そうですよね。あとは法律も絡んできます。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

前編でクルマのオンライン販売のことを話しましたが、これからはクルマを展示・販売するお店よりも修理やメンテナンスを行うサービス拠点を数多く展開していったほうが、オンライン販売が本格化しても手厚いユーザーサポートができるのではないかと思います。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

だから新車ディーラーも整備などのサービスに力を入れていきたいと。

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

海外のEVメーカーだと、電気自動車は(ガソリン車と比較して)メンテナンスするポイントが少ないから提携している自動車工場でユーザーサポートを行っているという話ですね。

モーターやバッテリーはメーカーが直接対応する必要がありますが、それ以外のことは街の整備工場による対応で事足りる。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

さまざまな装備や安全技術が高度化して、街の整備工場に修理を持ち込んでも手に負えないというケースもあるのではないでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

最近のクルマでは、もう「直す」という発想ではないかもしれませんね。

例えば、ディーラーのメンテナンス作業だと、故障診断機でチェックして壊れている箇所があったらその部品を含むコンポーネントを丸ごと取り外して、新しいものに付け替える。直すという感じではなくアッセンブリーを交換するイメージなんです。

私が聞いた話だと、あるメーカーのクルマで購入から3万キロほど走ったエンジンからオイルが漏れていたという理由でディーラーに持ち込んだところ、エンジンを丸ごと交換したんだそうです。

おそらくリコールにならない程度の不具合だと思います。

ただ、交換したエンジンは別のクルマで使っていたエンジンのリフレッシュ品だったので、どれくらい走ったエンジンなのかもわからず素性がはっきりしないエンジンを載せられるのもちょっと嫌だなとも思いましたけどね。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

もし積み替えたエンジンの走行距離が10万キロを超えていたりしたら、リフレッシュしてあるとはいえユーザーとしてはちょっと複雑な気分ですね。

大岡さんが気になる「今月の1台」:ホンダ プレリュード

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

それでは最後に、自動車評論家の大岡センセー、今月の気になるクルマを選んでいただけますでしょうか?

-

-

【自動車のプロ】大岡智彦

24年ぶりに復活する「ホンダ プレリュード」を挙げたいと思います。

どのメーカーもSUVやミニバンが主力商品となるなか、あえて今の世の中では全く評価されない2ドアクーペを投入するということ自体に、ホンダの「男気」を感じますね。

この時代にあえて往年の名車の名を復活させるということが、ホンダのチャレンジングスピリットを象徴しているのではないかと思います。まぁ、チャレンジングスピリットだけではなく、ホンダブランドにかかわる大きな懸念点を払拭する狙いもあるようです。

-

-

リセバ総研所長 床尾一法

プレリュードはバブル期に一世を風靡した印象がありますね。

今年の東京オーロサロンでもかなり注目されていましたが、発売後の反響がどうなるか今から楽しみな1台です。

大岡さん、それではまた来月にお会いしましょう。ありがとうございました!