【ガソリン価格の最新動向(2)】「ガソリン補助金」の効果は?制度の変遷と問題点

近年、日本のガソリン価格は歴史的な高水準で推移しており、いわゆる“ガソリン補助金”など政府による大規模な価格介入も行われています。ガソリン価格の高騰は、クルマの維持費はもちろん、物価高の一因ともなり、私たちの生活の大きな負担となっています。

ガソリンの価格は、今後どのように動いていくのでしょうか。この記事は3回に分けて、ガソリン価格の構造や補助金政策の変遷などを分析し、その多角的な影響とガソリン価格の最新動向を読み解いていきます。

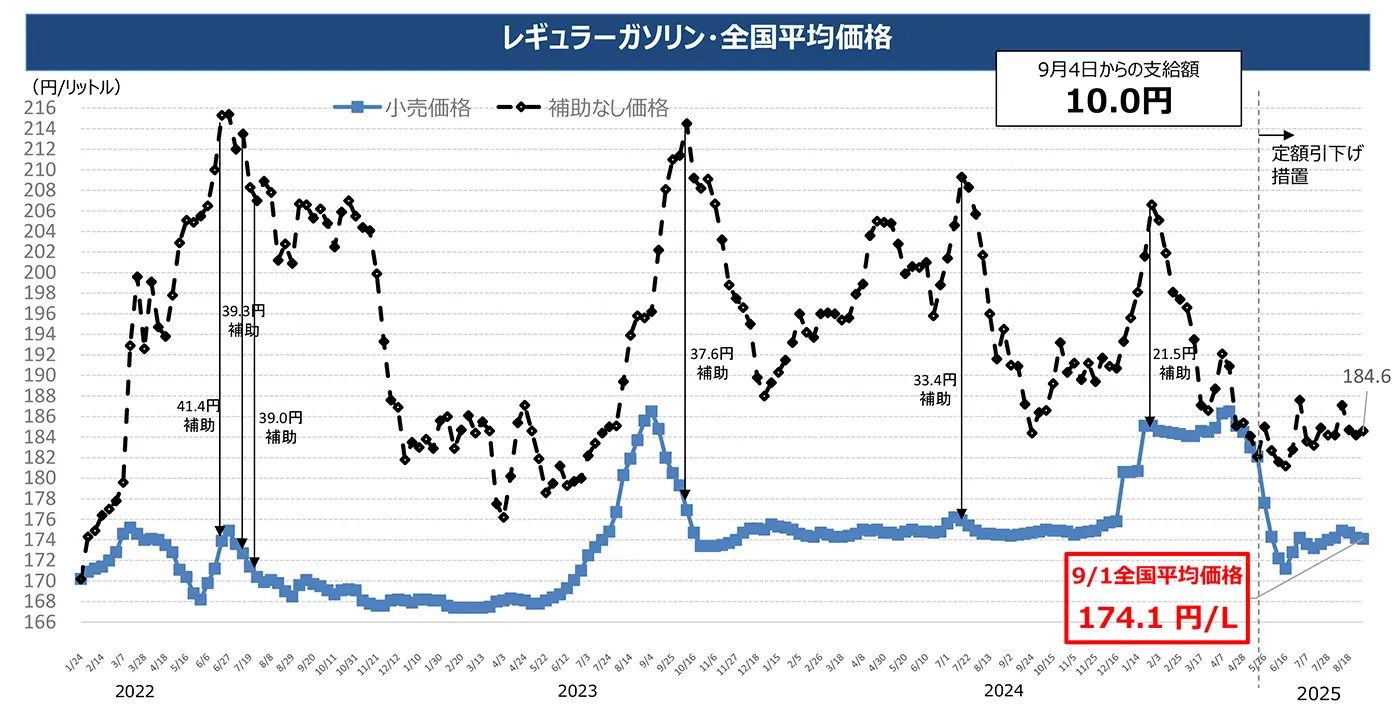

第二回となる今回は、「ガソリン補助金」について解説します。2022年1月から始まった燃料油に対する補助金は、小売価格の抑制には一定の効果があったと評価されている一方、いくつかの問題点も指摘されています。ガソリン補助金の変遷を追いながら、制度の問題点について考えましょう。

クルマのことを調べならが学ぶライター

「ガソリン補助金」制度の変遷

コロナ禍や円安の進行などを背景とした燃料価格の急騰に対応するため、日本政府は2022年1月から、前例のない規模での市場介入に踏み切りました。当初「コロナ下における燃料油価格激変緩和事業」として始まった、「ガソリン補助金」の変遷と仕組みについて解説します。

補助金制度が始まった背景と変遷

燃料油価格激変緩和事業の創設

2022年1月27日に始まった「コロナ下における燃料油価格激変緩和事業」いわゆる「ガソリン補助金」は、燃料油の卸売価格を抑制することで、小売価格の急騰を防ぎ、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えることを目的とした補助金制度です。補助金の交付は、レギュラーガソリンの全国平均小売価格が、資源エネルギー庁が定める基準価格以上になったときに行われることとなっていました。

制度の創設時は「緊急避難的措置」と位置付けられ、時限的な制度とされていましたが、開始後も価格の高騰が続いたため、何度も交付期間の延長や支給上限額などの拡充をくり返しています。

補助金制度の変遷

当初、基準価格は170円/1L、補助金の上限額は1Lあたり5円でしたが、状況の悪化に伴い基準価格や上限額の変更が続き、2022年5月には上限額が35円/1Lとなりました。

燃料油価格定額引下げ措置|経済産業省 資源エネルギー庁

-

-

【外部ライター】YA

2023年9月には、レギュラーガソリンの全国平均価格を「175円程度」に抑制するという具体的な価格目標を掲げた緊急対策が発動され、政策は「激変緩和」から「価格コントロール」へと変化しました。

政府が市場環境の変化に追われる形で対応を重ねてき結果、財政の規模は膨れ上がっていきます。

表:燃料油価格激変緩和対策事業の変遷

| 期間 | 根拠となる経済対策・閣議決定等 | 基準価格 (円/L) | 補助上限額 (円/L) | 累計予算 (億円) |

|---|---|---|---|---|

| 2022年1月27日~ | コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 | 170 | 5 | 893 |

| 2022年3月10日~ | 原油価格高騰に対する緊急対策 | 172 | 25 | 4,472 |

| 2022年4月28日~ | 原油価格・物価高騰等総合緊急対策 | 168 | 35 (超過分の1/2も支給) | 18,901 |

| 2022年10月28日~ | 物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策 | 168 | 2023年1月~5月にかけ段階的縮小 | 62,133 |

| 2023年9月7日~ | 総理大臣記者会見 | 168 | 175円程度の水準実現を目指し補助率を調整 | - |

| 2023年11月2日~ | デフレ完全脱却のための総合経済対策 | 168 | 経済情勢等を見極めて運用しつつ2024年4月末まで延長 | - |

| 2025年5月22日~ | 新たな燃料価格支援策 | なし | 定額引下げ(ガソリン10円等) | 8.2兆円超 |

補助金の仕組みと財政規模

-

-

【外部ライター】YA

当初、893億円で始まった補助金事業の予算は、補正予算や予備費の投入により膨れ上がり、累計の拠出額は8.2兆円に達しています。

この補助金の仕組みは間接的である点に特徴があります。消費者が直接給付を受けたり、ガソリンスタンドが補助金を受け取るわけではありません。

政府が石油元売事業者(輸入・精製業者等)に対し、卸価格を抑制するための原資として補助金を支給する仕組みであり、元売業者からガソリンスタンドへの卸価格が抑えられ、最終的に小売価格の上昇が抑制されるという構造です。

対象となる油種は、ガソリン、軽油、灯油、重油、航空機燃料と幅広くなっています。

「定額引き下げ措置」への転換

2025年4月、政府は政策を転換し、従来の価格変動に応じて補助額が変わる複雑な仕組みを改め、「燃料油価格定額引き下げ措置」を導入しました。この新たな制度は2025年5月22日から始まっています。

ガソリンと軽油は1Lあたり10円、灯油と重油は5円、航空機燃料は4円という固定額が引き下げられます。

-

-

【外部ライター】YA

この変更の背景には、長年議論が続いている「暫定税率」の扱いについて結論が出るまでの間の措置として、より分かりやすく安定した支援を行う狙いがあるとされています。

ただし、急激な価格変動による買い控えや、その反動による需要の急増などの市場の混乱を避けるため、一気に10円の引き下げを行うのではなく、数週間かけて段階的に補助額を増やしていく方式がとられました。

これは、過去の暫定税率失効時に起きた市場の混乱の教訓を踏まえたものとされています。

ガソリン補助金政策のもたらした影響

数兆円規模の財政を投じたガソリン補助金政策は、小売価格の抑制という直接的な効果の裏で、消費者心理から、産業構造、日本の経済全体に至るまで、複雑かつ多岐にわたる影響を及ぼしました。

補助金政策の成果と評価は?

補助金がなかった場合、レギュラーガソリンの価格はピーク時で、200円以上に達していた可能性もあります。ガソリン補助金の最大の成果は、小売価格の抑制に成功したことにあると言えるでしょう。

2025年からの定額引き下げ措置も、小売価格を高騰傾向の一因になったロシアによるウクライナ侵攻直後の175円程度の水準まで抑えることを目指しており、消費者の負担軽減に寄与しています。

-

-

【外部ライター】YA

しかし、補助金があっても値下がりを実感できず、消費者は依然として価格が高く感じているという報道も見られました。

政策そのものが「さらに高騰するはずだった価格を抑える」という効果を狙ったものであるため、消費者には実感として伝わらなかったのかもしれません。

また、補助金が卸売業者に支給されるという間接的な仕組みは、その効果を消費者から見えにくくしています。

結果として、消費者にとってもっと分かりやすい「ガソリン税の暫定税率廃止」を求める意見が強くなり、補助金の仕組み自体にも疑念の声が上がっています。

-

-

【外部ライター】YA

ある調査では、ドライバーの95%がガソリン価格を「高い」または「やや高い」と感じており、そのうち半数以上が「自動車の利用を控えたことがある」と回答しています。

一方で、ガソリンは価格の変動に対して需要が変化しにくい、非弾力的な側面があります。

価格上昇がその月の買い控えを誘発することはあっても、販売量の持続的な減少には必ずしもつながりません。生活や仕事にクルマが欠かせない層にとっては、価格が上がろうとも燃料は必要不可欠です。

補助金の恩恵は?

補助金による価格抑制は日本経済に影響を及ぼしましたが、その恩恵は均一ではなかったという指摘もあります。特に運輸、漁業、小売といった燃料を大量に消費する産業は、依然として厳しい経営環境に置かれています。

運輸業界

燃料費が経営コストの大きな部分を占めるため、燃料価格の高騰は致命的な打撃となりました。

帝国データバンクの調査によれば、原油価格高騰により経営に直接的なマイナス影響があると回答した企業が最も多かったのは「運輸・倉庫」業界で、全体の約8割を占めました。燃料費の上昇分を運賃に転嫁したくても、値上げをすることで安値の他社へ流れてしまう可能性が高く、値上げに踏み切れずに経営を圧迫されるケースが多いのが現状です。

結果として、道路貨物運送業者の倒産件数が、過去最多ペースで推移するという深刻な事態に陥っています。

漁業

漁業の経営においても、ガソリンや軽油などの燃油にかかる費用は、支出の14%から16%を占める主要なコストです。

政府は激変緩和事業に加え、漁業者と国が資金を積み立てる「漁業経営セーフティーネット構築事業」などを通じて、経営への影響緩和を図ってきました。この事業では、原油価格が基準価格を超えたとき積立金から補填金が交付される仕組みになっています。

補填金は、2021年1月か連続して長期にわたっており、ガソリン価格の高騰が漁業経営に与える影響が大きいことを示しています。

ガソリンスタンド

ガソリン価格の高騰が続く中、ガソリンスタンドを取り巻く環境は厳しさを増し、その数はピーク時の半分以下にまで減少しています。

仕入れ価格の上昇は長引き、電気自動車の普及や人口減少といった需要の減少につながる要因が重なって、倒産・休廃業件数も増加。2024年には184件となり、コロナ禍前の水準に迫っているとも言われます。

石油元売

原油価格の高騰が続く状況の中、元売各社の石油事業の収益は回復傾向にあるようです。これは、業界再編による効率化や、採算重視の販売戦略といった補助金以前からの取り組みにより、精製・流通の粗利益が拡大したためとされています。

また、原油価格が上昇する局面では、会計処理上「在庫評価益」が大幅に増える傾向があることも、好調の一因と考えられています。

元売各社の収益が良好に推移していることはガソリン補助金の影響ではないとされますが、一方で支援を必要とする運輸業界やガソリンスタンドは依然として厳しい状況に置かれています。

財政の負担はどうなるのか?公平に分配されているのか?脱炭素へ逆行していないのか?ガソリン補助金は捉え方によってさまざまな疑問点が浮かび上がってきます。

-

-

【外部ライター】YA

ガソリン価格の高騰は生活に大きな影響を与える問題ですから、補助金は消費者にとって大変有益なものです。

税を負担する国民としては、十分な議論と的確な判断のもとに、消費者や零細事業者の生活を支えるより良い政策を推進してもらいたいものです。

(つづく)